8月頭までの猛暑は嘘のように涼しい日が1週間近く続きます。 ハードオフを巡回し、安いSCPH−1000を2台買ってしまいました。 どちらも本体のみ。

・機器名

B号機は受け皿のディスクで接触のガリガリ音。 A号機は1000円、B号機は500円、今回は激安で入手できました。

A号機は光ピックアップの片側が約1mm以上下がっているのを確認しました。 これじゃ斜めになって、フォーカス調整も無理だわな。

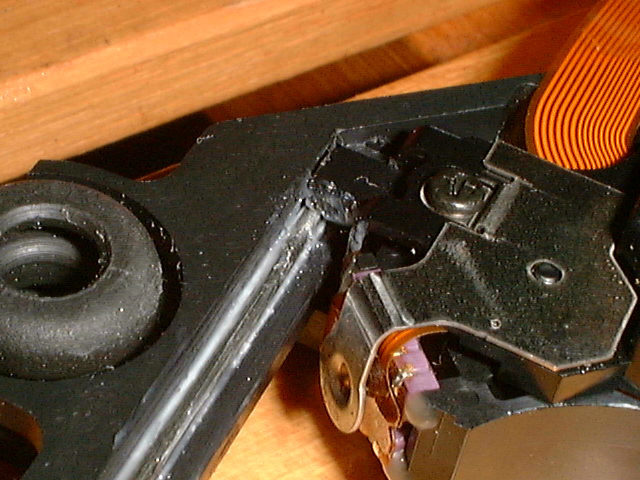

手短に書くと読者から詳細を教えろとメールが来るので、今回は写真を6枚の大サービス。 底部5本のネジを外してトップカバーを持ち上げます。 次に下の写真のように、右側のワイヤーハーネスと左側のフレキ(フレキシブルケーブル)を外します。 ワイヤーハーネスは引くだけで外れます。 フレキは、コネクター受け側の両端を持ち上げてロックを解除して外します。

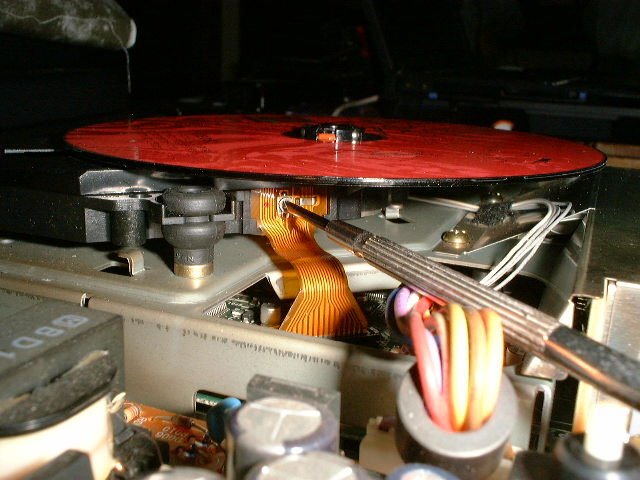

移動はウォームギアを精密ドライバーの先端で回転させて少しづつ行います。 力を入れすぎるとギアとギアの受け側にダメージを与えます。 2本のネジを外したら、黒いカバーを外周方向へずらしながら持ち上げて取ります。 次に黒と白のラックギアが重なっているギアの白だけを外周部分へ移動して上へ持ち上げて取ります。 このときギアがカチカチとジャンプしますが、なるべくダメージを与えないように外しましょう。 これでピックアップがグラグラになるので、ギア側を持ち上げて斜め上に取り去るとうまく外れます。 ピックアップスライダーのグリスを拭き取ります。 下の写真のような4輪用のブレーキクリーナーで脱脂する方法が簡単です。 成分によっては樹脂を犯すので注意が必要です。 とかなんとか書いてもわからないと思いますので、なるべくアルコールで洗浄しましょう。

数分後にステンレス線を張り付けます。 この方法は、ゲームラボという月刊誌を参考にしました。 雑誌では半田ごてをあてて熱でステンレス線を溶着していますが、普通の人に難しいでしょう。 また雑誌では線径1.5mmとありましたが、沈まない分1.2mmを使用しました。 ステンレス線は、安い店で15m450円程度です。 我が家の近所では、どこのディスカウントストアへ行っても切り売りはしていませんでした。

しかし1.2mmでは少し上がりすぎたので、ピックアップ側を若干削りました。

下の写真のように動作させながら調整します。 フレキの途中にあるサブVRを回転させて調整します。 調整はカットアンドトライなので、左側に回してムービーディスクがギクシャクしない位置を探し、更に右側の限界位置を探します。 最後はその中間位置で固定します。

左側のスイッチング電源は剥き出しなので、触ると痛い目に会います。 また蓋が閉まったことを確認するセンサースイッチがピックアップユニットの右奥にあります。 シールド兼フレームに直径12mmくらいの穴がありその中です。 |